自塾の国語の教え方/塾長ブログ

近隣小学校に通学のお子様をお持ちの保護者様へ

こんにちは。うえだ未来塾の上田です。

今日は、当塾で国語(特に論理的思考力を育てる力)を鍛えるために使用している教材についてご紹介します。特に小学生の保護者様に向けてお話しさせていただきます。

◆ 国語の勉強、どうされていますか?

一般的に塾で国語を教える場合、多くは学校の教科書に準拠したテキストを使い、学校の内容を繰り返し学習するスタイルが多いと思います。これは、多くの塾で国語の指導方針が統一されていないことも一因です。

しかし、このやり方では、

-

初めて見る文章を正確に読み解く力

-

論理的に文章を理解し、自分の考えを整理して書く力

が十分に身につきにくいのが実情です。

結果として、

「学校のテストでは点数が取れるけれど、全国学力テストや模試では点数が伸びない」

といった悩みがよく聞かれます。これは小学生だけでなく、中学生や高校生にも共通する課題です。

◆ 国語力は全教科の土台

国語力は、数学・理科・社会・英語を含めたすべての教科の土台になります。

どの教科も日本語の文章を読み解く力がなければ、教科書や問題文の意味が理解できません。理解できなければ、当然勉強が楽しくなくなり、苦手意識も強まってしまいます。

だからこそ、

-

たとえ「数学が苦手」だとしても、国語力を鍛えずに数学だけを勉強してもなかなか成績は上がらない

-

まずは正しく読む力、つまり「文章の筋道を追う力」を小学生のうちにしっかり身につけることが大切

だと私は考えています。

◆ 当塾の取り組み

当塾では、小学生の100%が国語に関する勉強を行っています。これは私の方針だけでなく、多くの保護者様からも強くご要望をいただいていることです。

お子様が「勉強が苦手」「成績が伸び悩んでいる」と感じている保護者様は、ぜひ一度「国語力」に目を向けてみてください。

問題の根本的な原因や解決の糸口が見えてくるはずです。

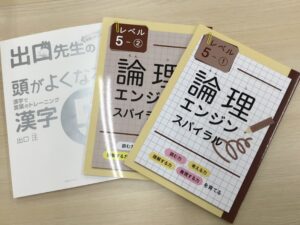

◆ 使用教材について

当塾で使用している教材は、論理的思考力を育むことに特化したものです。学校の教科書とは異なり、文章を論理的に読み解き、自分の考えを整理し表現する力を身につけられる内容となっています。

具体的な教材の内容や特徴については、また別途ご紹介させていただきます。

国語力の向上は一朝一夕ではできませんが、将来の学習全般に大きな良い影響をもたらします。ぜひ、お子様の学びの土台として国語力を大切に育んでいただきたいと思います。

※こちらは塾専用の教材なので、書店等では入手できませんが、「出口汪(でぐちひろし)先生」は市販の教材を多数出版されている方なので、類似品は購入できます。

論理エンジンスパイラルとは

言葉を獲得し成長する小学生の時期に、楽しみながら「論理」を学び習得できる唯一の教材です。

小学生の時期は、学校で「ひらがな」・「カタカナ」・「漢字」を習わせる、言語習得のためのとても大事な期間です。

この『論理エンジンスパイラル』は、小学生低学年からでも楽しんで「論理」に触れられるよう開発した教材です。

ただ単に言葉を知識として覚えるだけでなく、並行して論理的な言葉の使い方をしっかりと学ぶことで、今後必ず必要となる「論理的読解力・思考力・表現力」を飛躍的に伸ばすことができます。

さらに、情報を精査し、思考し、相手に分かりやすく伝える力は、大学での学びや社会人での仕事の場においても必要です。つまり、人生を生き抜く力を小学生のうちから育む教材が、この『論理エンジンスパイラル』なのです。

文の要点

文の要点とは、主語・述語(・目的語)であり、特に述語に強調したいポイントがきます。主語と述語を正しくとらえることは、文の要点を正しく把握・認識することにつながります。

『論理エンジンスパイラル』では、主語・述語・目的語を文法知識として理解させる前に、〇△□の形で当てはめて学習します。

色と形で直感的に主語や述語の場所を身につけさせた後、それぞれにかかる修飾語などを学習し、「言葉はすべてつながっていて、骨格となる〈要点〉と〈飾り〉とがある」という意識を持たせます。

イコールの関係

筆者の主張A=A’具体例・体験・引用・比喩など

「イコールの関係」を理解すると、説明文の読解で筆者の主張を読み取ったり、比喩表現や引用文による言い換えを見抜いたりする力が飛躍的に向上します。

はじめは「単語」レベルから、「まとめる言葉」と「くわしくする言葉」という概念を学びます。

抽象度により階層が違う『言葉のピラミッド』に単語を当てはめたり、『仲間の言葉』のカードを見つけたり、遊び感覚で出来る練習から、一文と一文との論理的関係、文章の中での論理的関係と、徐々に学習難易度を上げていきます。

対立関係

筆者の主張A⇔B対立するもの・比較するもの

筆者は、主張を際立たせるために、あえてそれとは反対のものを持ち出して比較することで、よりわかりやすくすることがあります。比べることによって「言いたいこと」を強めるのが対立関係です。

対立関係も、はじめは「単語」レベルで「反対の意味の言葉」を探す訓練から始めます。そして、徐々に文章を長くしていき、文章の中での対比、対立関係を見抜けるようにしていきます

因果関係

A→B(AがあったからBが起こった)

B←A(Bが起こったのはAがあったからだ)

因果関係とは、「原因と結果」を示す関係のことです。

因果関係の力は、入試において年々比重を増している小論文などで、自分の主張をしっかり表現するための必須能力です。

欧米では、自分の意見(主張)の後に「because」と必ず「理由」をつけます。

この力を身につけることができるようになれば、論理的な表現力、記述力が飛躍的にアップします。

このように、文章を読む上で何が重要か身に付けていくものです。レベル1~ありますので、小学校低学年から学び、身に付けることができます。

しかし、1年くらい続けたからと言って、簡単に身に付けられるものではないと思います。

だから、できるだけ長く時間をかけてゆっくり学んでもらいたいと思います。

是非小学生のうちから取り組んでいただきたいと思います。

[2024-08-24]